本屋が町にあふれたら。

とりとめもなく、そんな想像をすることがある。

「好きなジャンルの本は、あの本屋に行けば、最適なものが見つかる」

「今自分に必要な本がわからなければ、本屋さんに相談しよう。ぴったりのものを見つけてくれる」

町の人たちはみんなそう認識し、本屋のレジの前で列を作る。町の子どもたちも、いっしょに列に並んでいる。

「これな、あの本屋さんが選んでくれた本やねん」

あとで友だちに会ったら、子どもたちは自慢するのだ。

「生活空間である町のインフラとしての本屋」

『13坪の本屋の奇跡』で、著者木村元彦は私が憧れる本屋のことを、そう表現していた。

それが現在の日本で実現しないのは、なぜなのか。

ランク配本、見計らい配本という独自の配本システムや無料配送するインターネット書店、増税…若者の本離れ以前に、問題が山積みなのだ。

総務省によると、1991年には全国で7万6915店舗あった本屋は、2014年、3万7817店舗になった。半減している。著者も、『13坪の本屋の奇跡』で「図書カードリーダーのある店が10年前の4分の一」と記していた。

まず、配本システムとは何なのか、確認したい。

ランク配本の「ランク」とは、本屋の「ランク」のことである。

木村元彦『13坪の本屋の奇跡』では、大阪にある13坪の本屋、隆祥館書店にスポットをあてる。現在の代表取締役、二村知子さんが理不尽なランク配本に直面したのは、1999年のことだった。

当時、日本で大ブームを巻き起こした「動物占い」シリーズ発売時だ。

大規模書店では、店のいちばん目立つ場所に「動物占い」シリーズが山積みされていた。しかし、13坪の本屋「隆祥館書店」には、数冊しか入ってこなかった。

お客さんたちは、当然「動物占い」シリーズがないことに驚く。

隆祥館書店の代表である二村知子さんは、取次に連絡を取り、異議をとなえた。

出版社→取次(トーハンなど)→本屋というルートで、本は送られてくる。

取次は、本屋をランクで分ける。大規模書店には話題になっている本や新刊を多数入れる。しかし、小規模書店にはわずかしか入ってこない。

二村さんは取次に対し、欲しい本をお客さんに買ってもらうため、「もっと動物占いの本を入れてください」と説得した。しかし、取次は、「ランク配本なので、無理です」と応じなかった。

二村さんは、取次の社員がひんぱんに隆祥館書店に顔を出し、注文を聞いてくれていることや、納品のために必死で段取りを組んでいることを知っている。

問題視するべきなのは、取次の社員ではなく、長年受け継がれていた配本システムの構造なのだと、二村さんは実感した。

それは、前代表の二村さんの父が、取次業界に対し声を上げ続けていたことでもあった。

二村さんは努力の末、出版社の販売担当者にコンタクトをとり、この件を伝えた。

すると返ってきたのは、「弊社の本が、求めている書店さんに届いていないなんて」という謝罪の言葉だった。

「動かないと何も始まらない」

二村さんの、その後の道しるべともなる出来事だった。

『13坪の本屋の奇跡』にも書かれているように、町の本屋が苦境に追い込まれている配本システムはもう一つある。見計らい配本だ。

段ボールを開けると、頼んでもいない本が入っている。根拠なく特定の国を否定するヘイト本、何年も前に出て誰もが興味を失っている本…売りたくない本、売れない本であっても、書店はすぐに入金しなければならない。

2005年、ヘイト本ブームが巻き起こったとき、私は大阪府堺市の書店でアルバイトをする大学生だった。いくつかの本屋でヘイト本特集がされているのを見た。「この書店の経営者は、こういう思想の持主なのだな」と思った。

書店でアルバイトしていても、見計らい配本という言葉を聞いたことがなく、そんな誤解をしていた。経営のために、売りたくない本を置いている本屋もあることを、『13坪の本屋の奇跡』を読んで初めて知った。

この書評を書く前に、わたしは実際に隆祥館書店を訪れた。

二村さんは毎週届くというトーハン(取次店)週報を開き、説明してくれた。週報には本の概要が掲載されていた。いくつかの本は赤いペンで囲ってある。隆祥館書店が注文して送ってもらっている本だと言う。

どうやって、隆祥館書店は置く本を選べるようになったのか詳細を知りたい。

そう言う私に対し、二村さんは口頭でわかりやすく説明してくれた。

「根拠のなく特定の国を批判するヘイト本を置きたくないと、取次の方の前で声をあげました。その後、隆祥館書店にはヘイト本が届かなくなりましたが、他の同じような規模の書店さんの話を聞くと、未だに見計らい配本でヘイト本が届いているようですね。

声をあげるかあげないか、それも重要なのですが、小規模書店は経営が常に苦しく、見計らい配本で届いた本を書店に置かざるをえないのです」

経営のための、苦渋の選択だ。

隆祥館書店も、存続のため、新たな試みをする必要があった。

二村さんは「著者を囲む会」を始めた。彼女がイベント開催にあたって心がけていたことが、『13坪の本屋の奇跡』で、木村元彦によって記されている。

(二村は)単なる客寄せのプロモーションイベントにしないことを心掛けた。(中略)薦められると思ったものはどんなに無名の作家のものでも根気良く紹介したし、逆にリクエストがあれば、(中略)面識が無くても直接手紙を書いて実現させた。

結果、「著者を囲む会」は、著者からも来場者からも好評を得た。現在、その回数は200回を超えている。

実際に二村さんにこのイベントが収益につながっているのか私は聞いてみた。二村さんは、来場者が30人集まれば、1人1冊、必ずその著者の本を買ってもらうことにしているそうだ。そうすれば、一晩でその本は30冊売れる。

それでも、経営に余裕があるとは言い難い。ふだんは本屋でお客さんにぴったりの本を薦め、レジを打ち、書店経営者としての役目を十分に果たしている二村さん。しかも隆祥館書店の定休日は少ない。

「著者を囲む会」で進行役を務めることの多い二村さんは、寝る間を削り、登壇する著者の本を消化しきるまで再読しているそうだ。

忙殺されていても、二村さんには知りたいことがあった。

「他の国の配本システムはどうなっているのか」

なんとか時間を捻出し、ヨーロッパへ向かった。

二村さんは、「ドイツの本屋はとても良いんですよ」と私に話してくれた。

ドイツでは、発売前の本のプルーフ(見本)を町の本屋の経営者たちが読み、自分の意志で置きたい本を選ぶそうだ。

ドイツの本屋は、すでに経営者が自ら本を選んでいるのである。

二村さんは、「日本もそうなれば良いのに」と言った。今の日本の本屋は、個性を持ちたくても、持てない。

どの本屋に行っても同じ本が並べられ、「それなら配送料も無料だし、インターネット書店で買おう」と、お客さんたちは本屋から離れていく。

ヨーロッパは日本と異なる動きを見せ続け、町の本屋の存続を国が支援している。

ドイツだけではない。

2014年、フランスで反アマゾン法が可決されたのも画期的だった。

ハフポストによると、反アマゾン法とは、アマゾンなどのオンライン書店が値引きした商品を、無料配送することを禁じる法律である。

フランスの町には、何百年も前からの国の文化が、今も残っている。建物の高さや色に制限があり、建築物の外観を重視する。文化を守るための努力を惜しまない。

町の本屋を守るために、国が動く姿からも、フランスらしさが表れている。

日本はどうしてドイツやフランスのようにならないのだろうか。

本棚に並べられた中から、一冊を選ぶ。その楽しさを、配本システムやインターネット無料配送のせいで、利用者が味わえない。

自分にぴったりの本を勧めてくれる隆祥館書店のような本屋さんがあることも、ほとんどの人は知らない。

『13坪の本屋の奇跡』の中で、二村さんが指針にしている言葉が出てきた。

二村さんは、シンクロナイズドスイミングの元日本代表だった。当時のコーチは、メディアでも有名な井村雅代さんだ。

井村さんは、二村さんに「敵は己の妥協にあり」という言葉を教えた。

配本システム、増税による出版不況、店舗の規模による返金の時期の違い…小規模書店を追いつめていく様々な背景が本書では描かれているが、二村さんは、井村さんから学んだことに支えられ続けた。

2013年4月には、「井村雅代さんを囲む会」も実現した。『13坪の本屋の奇跡』に実際にイベントで行われた対話が収録されていて、井村さんの熱い想いを知ることができる。

『13坪の本屋の奇跡』で、個人的にいちばん好きな章だ。井村さんの話は、見事に二村さんの「今」に繋がっていると感じた。

隆祥館書店で二村さんから話を聞いた後、私は本をおすすめしてほしいとお願いした。

「今の目標や、こうなってほしいと思っていることはありますか?」

二村さんの質問に対し、私は答えた。

「努力がださいと言う人もいるけど、私は努力する人が報われる世の中になってほしい。私は努力して、自分の夢を叶えたい」

私の言葉を聞いた二村さんは三つの書籍をおすすめしてくれた。

その中に、坂本敏夫さんが執筆した『典獄と934人のメロス』があった。

『13坪の本屋の奇跡』で、「初版6000部のこの小説」を二村さんが「ひとりで500部売り切った」と書かれていた。

内容は下記のとおりである。

関東大震災の際、囚人が逃走して罪を犯しているというフェイクニュースが出回った。実際は、全員が戻っていたという事実を、綿密な取材を重ね、「人間の「信」に焦点をあてた」大作である。(「」は『13坪の本屋の奇跡』より引用)

『13坪の本屋の奇跡』で知り、ライターの友人にも勧められていた本だった。探し回っていたが、隆祥館書店で初めて見つけた。二村さんは「外国人に日本語を教えている、若林さん(わたし)にとっても、おすすめの本ですよ」と紹介してくれた。

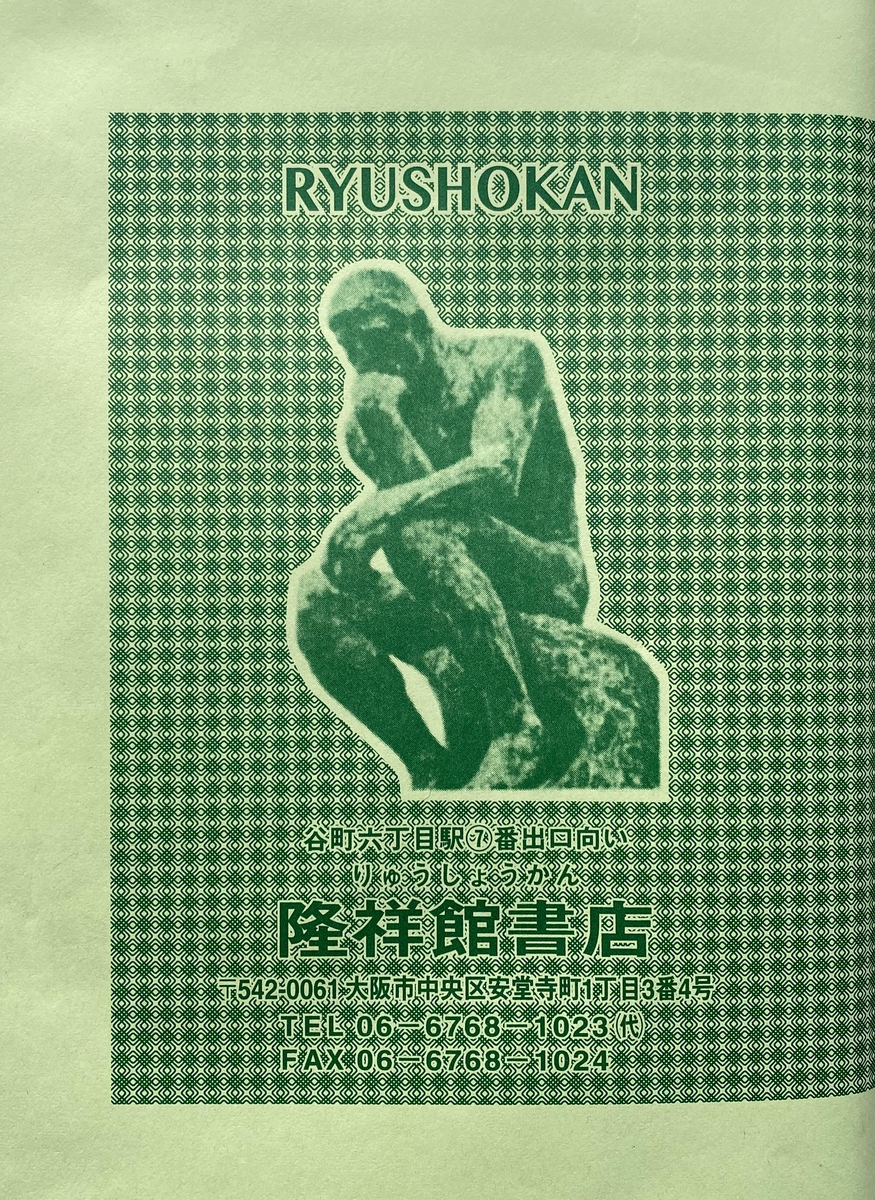

二村さんは緑が好きだと言う。隆祥館書店のブックカバーも、薄い緑だった。

二村さんは丁寧に折り目をつけ、私が買った3冊の本にブックカバーをつけてくれた。

本を愛しく想い、買ってくれるお客さんを大切にしていることがわかるブックカバーのつけ方だった。

目の前にいる人は、間違いなく『13坪の本屋の奇跡』で、奇跡を作った人なのだ。レジの前で、ふつふつと実感がわいてきた。

いつか、町の本屋に列をなす、子どもたちの姿を見たい。丁寧にブックカバーをつけてもらい、笑顔で本屋から駆け出す子どもたちの姿。

『13坪の本屋の奇跡』

この本と隆祥館書店を、次はだれに薦めようかと思いながら、私は隆祥館書店のある谷町六丁目を後にした。